其他相關

毘沙門天像或般闍迦像

鬼子母像

鬼子母像

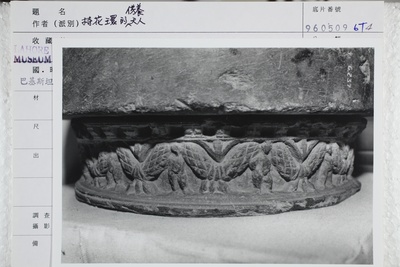

佛足印

佛足印

彌勒菩薩立像

彌勒菩薩立像

彌勒菩薩立像

彌勒菩薩立像

彌勒菩薩交腳像

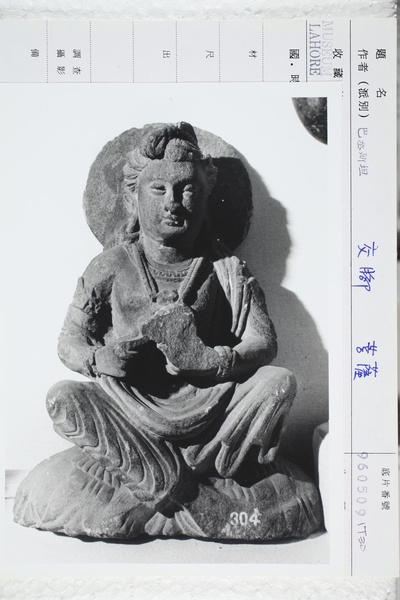

彌勒菩薩坐像

彌勒菩薩坐像

彌勒菩薩坐像

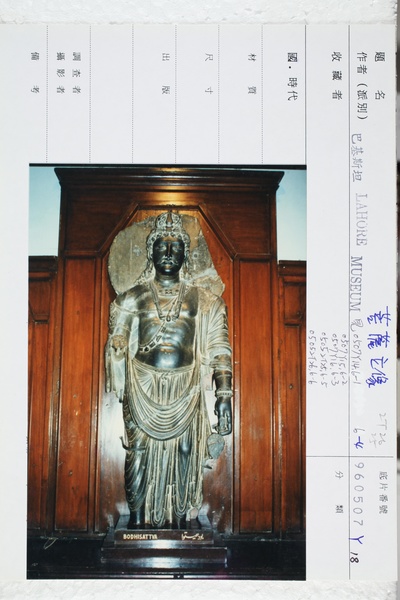

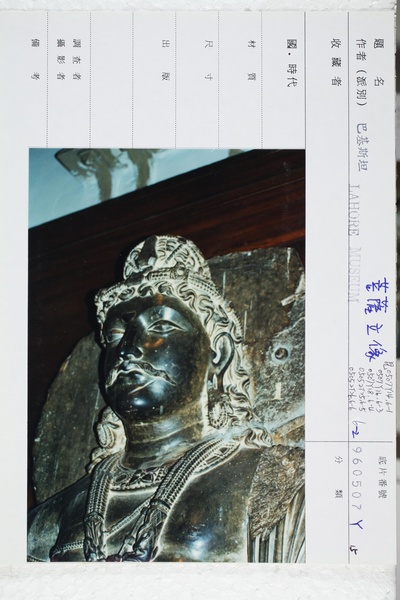

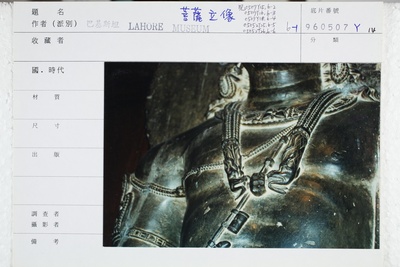

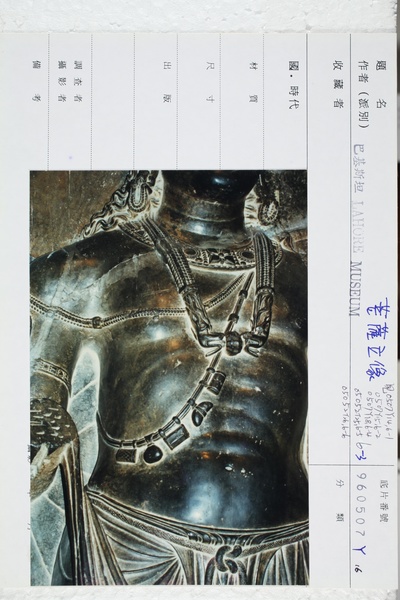

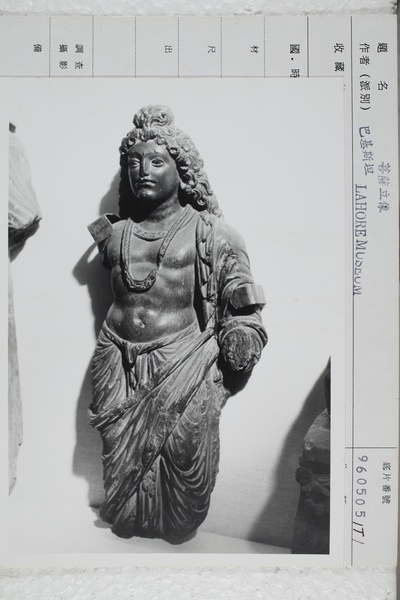

菩薩立像

菩薩立像

菩薩坐像

立佛像

立佛像

雅典娜立像

雅典娜立像

樂者騎獅

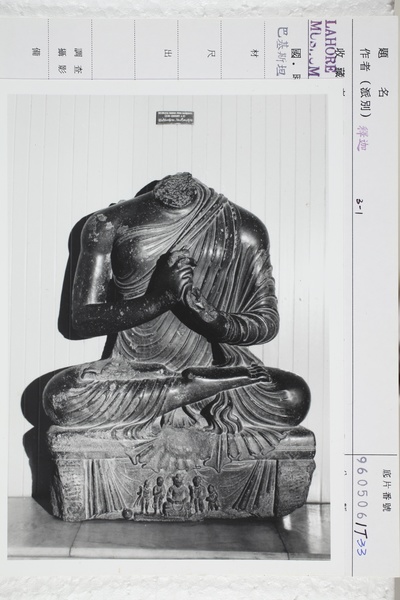

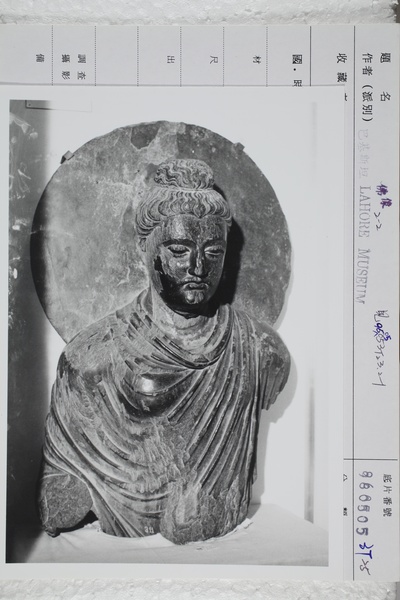

斷頭坐佛像

斷頭坐佛像

斷頭坐佛像

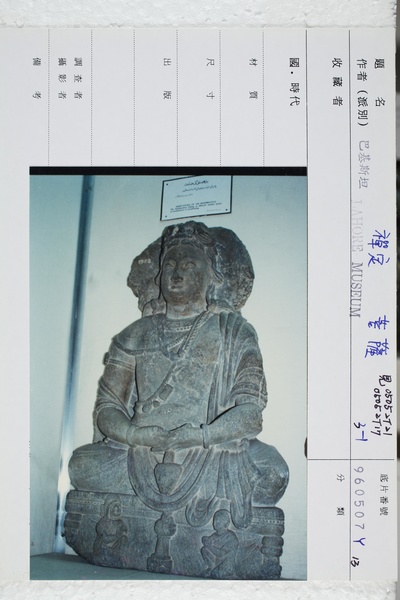

菩薩坐像

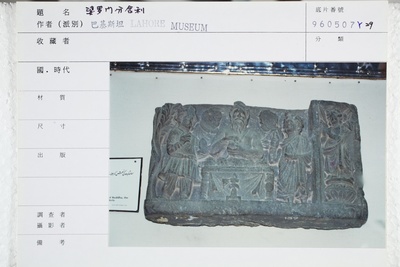

佛授記浮雕

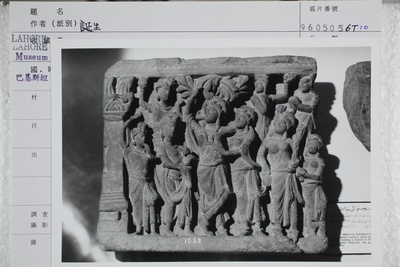

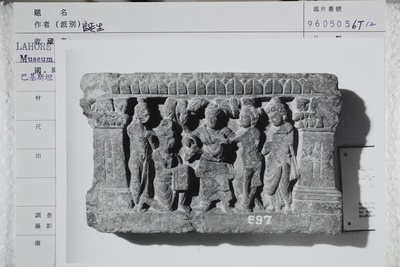

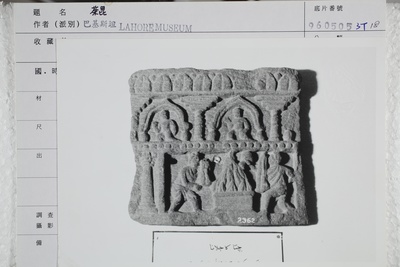

佛誕生

佛誕生

佛誕生

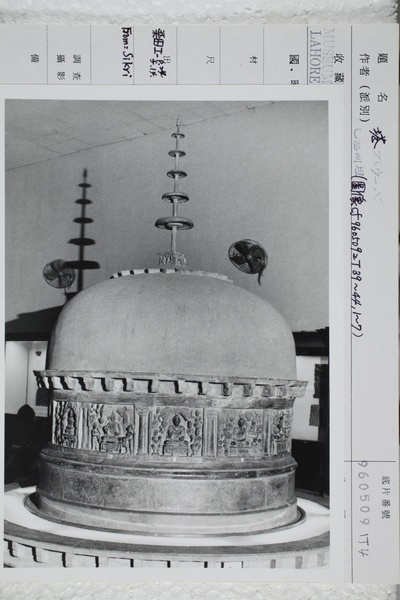

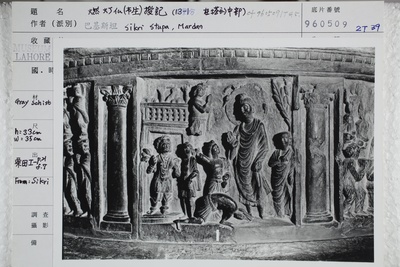

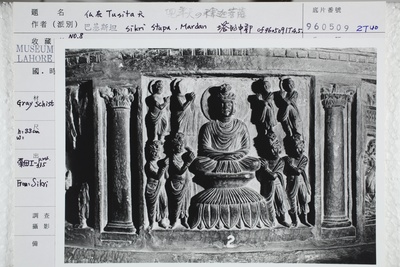

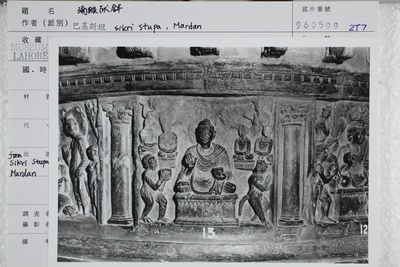

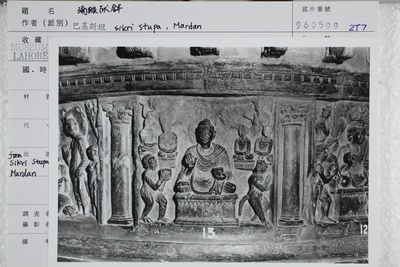

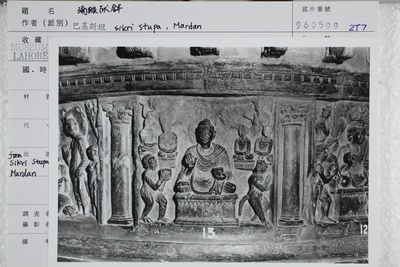

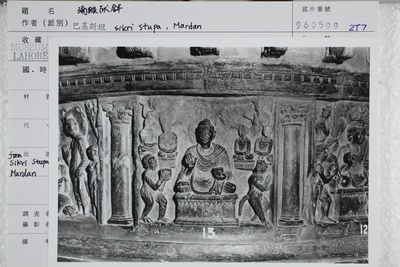

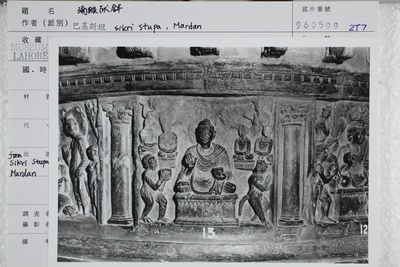

西克里佛塔

西克里佛塔

西克里佛塔

西克里佛塔

西克里佛塔

西克里佛塔

西克里佛塔

西克里佛塔

西克里佛塔

西克里佛塔

西克里佛塔

西克里佛塔

西克里佛塔

西克里佛塔

西克里佛塔

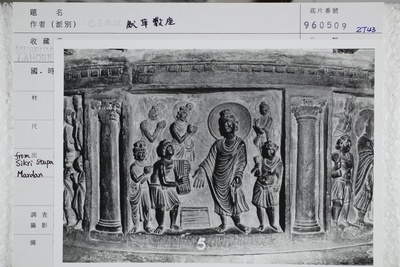

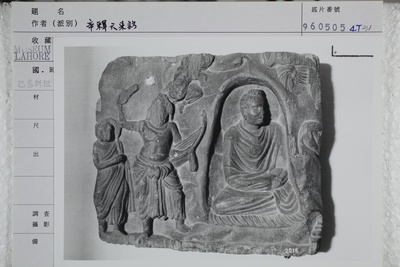

帝釋窟說法圖

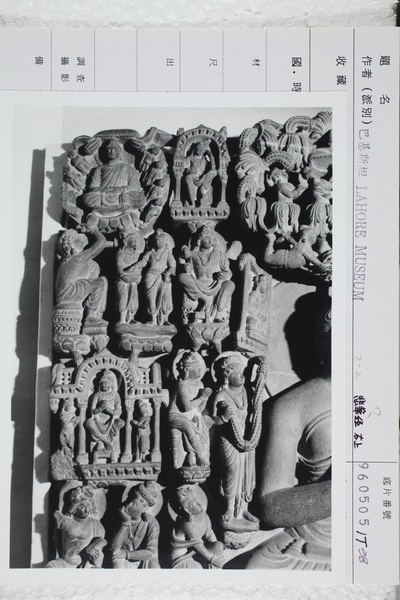

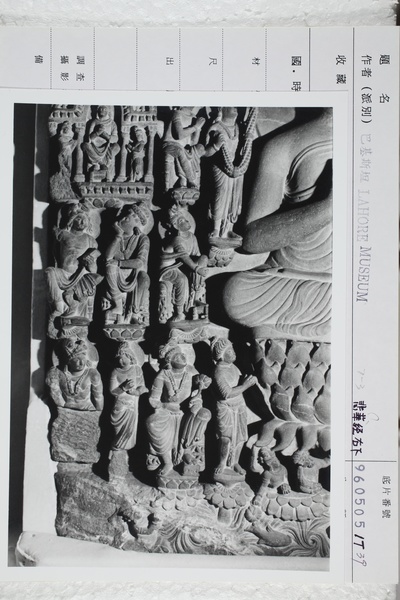

舍衛神變圖

舍衛神變圖

舍衛神變圖

舍衛神變圖

舍衛神變圖

舍衛神變圖

舍衛神變圖

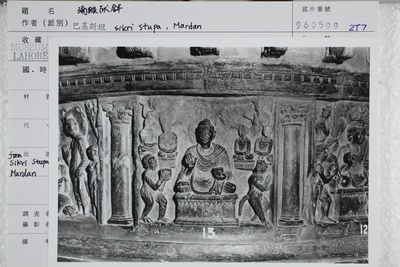

四天王奉缽

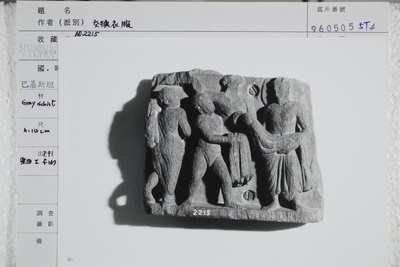

換衣圖

白象入胎圖

荼毘

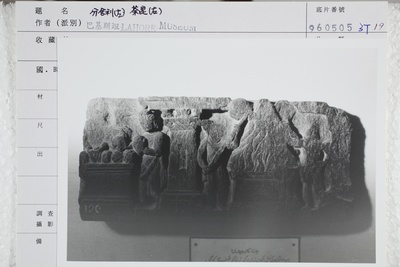

分舍利(左)、荼毘(右)

佛陀涅槃

佛陀納棺

火神堂內降伏毒龍

火神堂內降伏毒龍

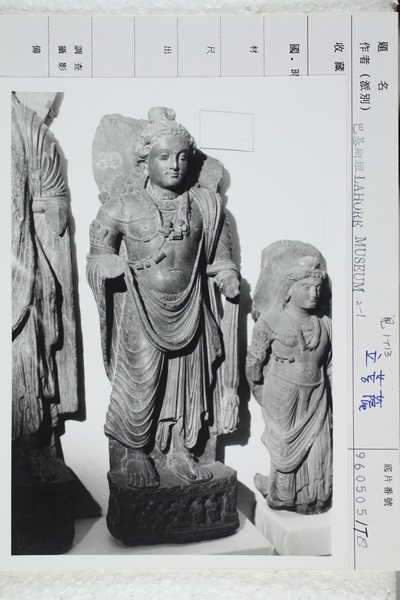

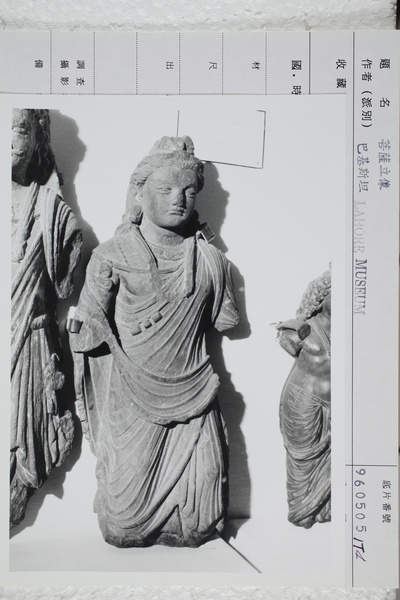

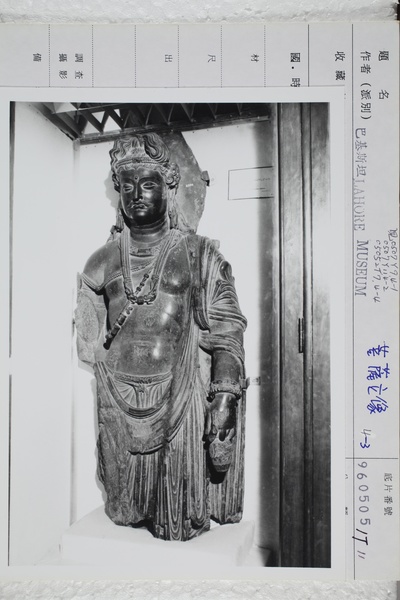

彌勒菩薩立像

彌勒菩薩立像

彌勒菩薩立像

彌勒菩薩立像

婆羅門分舍利

佛說法像

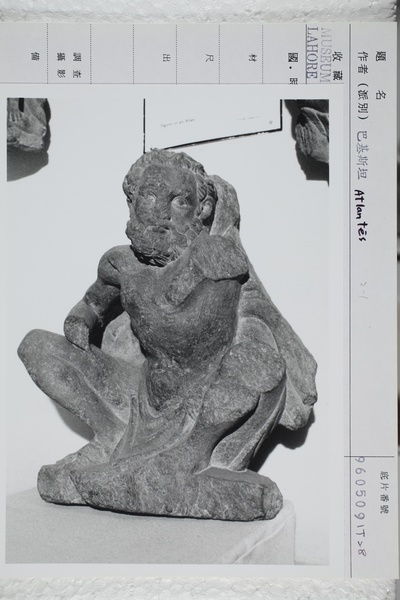

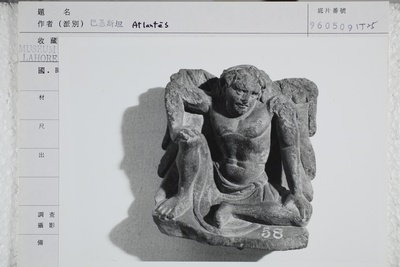

阿特拉斯像

阿特拉斯像

阿特拉斯像

阿特拉斯像

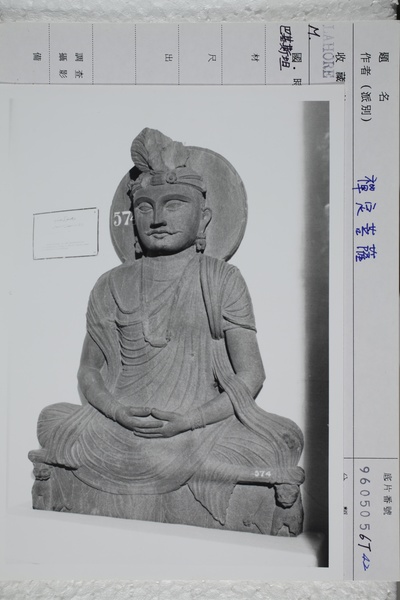

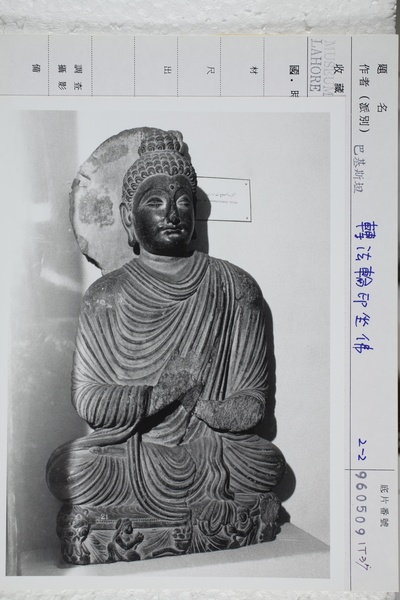

坐佛像

坐佛像

帝釋窟說法圖

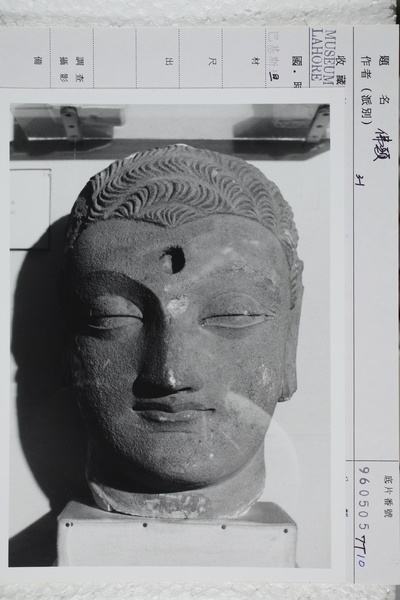

佛頭殘像

四天王獻缽

佛陀立像

佛像殘像

佛像殘像

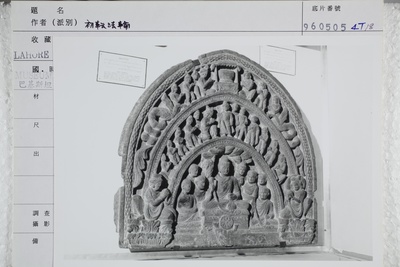

初轉法輪像

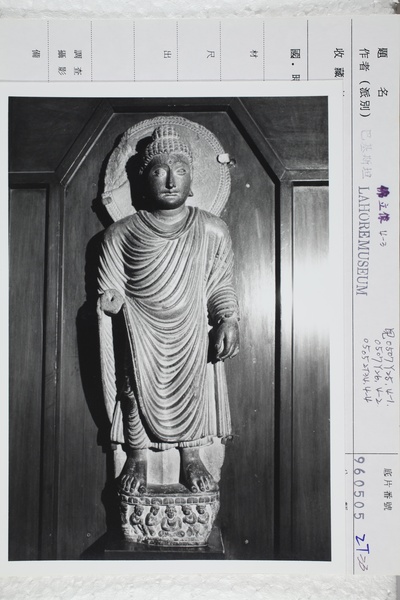

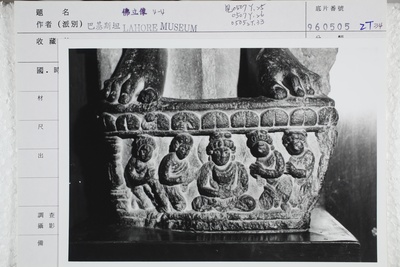

佛立像

佛立像

佛立像

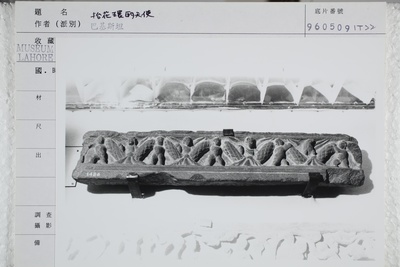

抬花繩的天使

抬花繩的天使

抬花繩的人

抬花繩的天使

彌勒菩薩立像

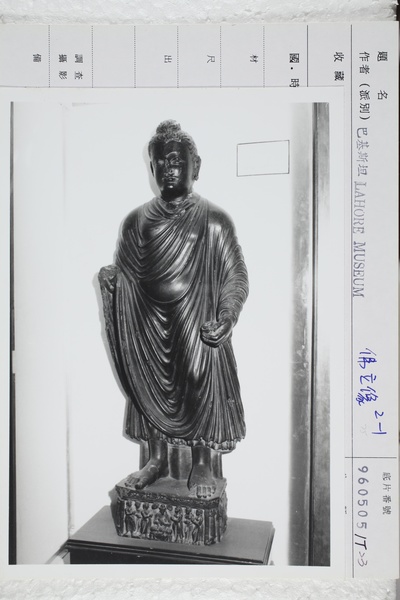

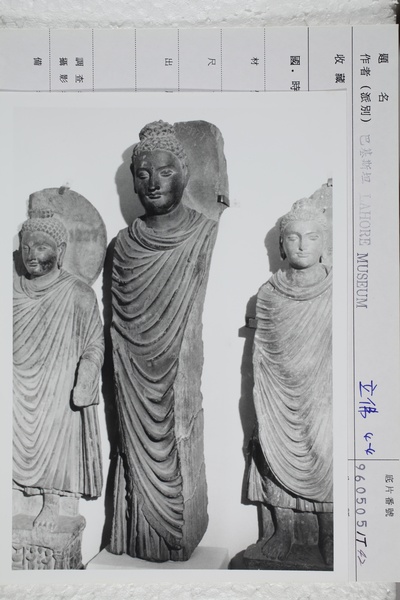

立佛像

立佛像

立佛像

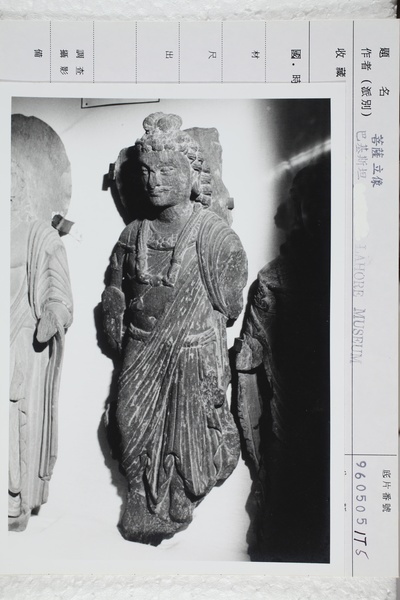

菩薩立像

菩薩頭像

七步行

佛頭像

彌勒菩薩立像

彌勒菩薩立像

彌勒菩薩立像

彌勒菩薩立像

彌勒菩薩立像

彌勒菩薩立像

立佛像

立佛像

立佛像

- 題名

- 佛陀苦行像

- 其他題名

- 苦行中的釋迦牟尼像●佛陀苦修像●釋迦如來坐像

- 技法

- 圖像經典來源/文本名

- 圖像經典來源/章節名

- 圖像敘事主題

- 構圖方位

- 銘刻/牓題/題記

- 字體

- 無

- 位置

- 語言

- 尺寸

- 風格/時代

- 風格/地域

- 風格/特徵

- 描述

- 悉達多太子在離城出家後,為了尋找終極解脫的方法而四處求道。最後來到了位於尼連禪河(Nairanjananadi)旁的苦修林,進行了長達六年的絕食禪坐苦修,並誓言不證得佛道,絕不起身。

本作採用極為寫實的手法雕刻而成,即便人體結構在生理解剖學上不完全正確,仍舊充分表現出太子長時間苦修下生死交關的極限狀態,為犍陀羅成熟期前期風格的代表作品之一。太子雙手結禪定印,於台座上結跏跌坐。頭髮於頭頂結成饅頭狀髮髻,波紋狀的髮紋成對稱分佈。眉間綴有陽刻白毫。面部極為削瘦,眼窩兩頰深陷,眉骨鼻梁顴骨突起,額上可見浮出的血管,雙眼緊閉,小嘴薄唇,波紋狀的鬍鬚沿臉頰兩側與頭髮相連,背後帶有圓形素面頭光。太子肋骨隆起,腹部凹陷,連珠狀的骨骼沿著頸部向下延伸,胸腔上遍佈著浮起的血管,表現出長期饑餓下,營養失調的人體樣貌。雙臂骨瘦如柴,皮膚緊貼著骨頭,袈裟因肩膀無法支撐而垂至關節處,在在表現出太子絕食苦修下,飽受飢苦的肉體。然而,即便肉體飽受折磨,太子的表情依舊維持堅定不移的樣貌,一心專注於尋找解脫成道的真理,三角形的結構,更使本作表現出穩固的安定感。太子身下的台座上,敷著吉祥草。前方正中央刻有立於柱狀台座上,燃著聖火的香爐,兩側各有三名僧侶著袒右肩式袈裟成對稱分佈,中間兩人單膝下跪,外側四人站立合掌,朝向香爐禮拜。日本學者田辺勝美認為,此六人應為太子出家時,淨飯王下令一同陪同出家的五位釋迦族人,後成為佛陀最初的五位弟子,以及太子成道前最後一位老師鬱頭藍弗・優陀羅羅摩子仙人(Uddaka-Rāmaputta)。

註:

●材質:片岩(AAT: 300011626)

●參考書目:田辺勝美,〈ガンダーラの仏教美術〉,《世界美術大全 東洋編15:中央アジア》,東京:小学館,1999,頁:138-148+369。 孫英剛、何平,《犍陀羅文明史》,北京:三聯書店,2018,頁328-331。 樋口隆康、宮治昭、田辺勝美 編,《巴基斯坦犍陀羅藝術展覽圖錄》(パキスタン・ガンダーラ美術展図録),東京:日本放送協會,1984,頁150。 Harald Ingholt, Gandharan Art in Pakistan, New York: Pantheon, 1957, p. 62, pl. 52.

●發現地點:西克里 Sīkri(TGN: 8055182)